Text für Monopol Magazin (26.5.2025)

Annegret Soltau hat das Medium der Fotografie als feministisches Werkzeug etabliert und schon vor Jahrzehnten Themen wie Mutterschaft und Identität ins Bild gesetzt. Unglaublich, dass die erste Retrospektive erst jetzt stattfindet

Warum jetzt erst? Diese Frage ist ständige Begleiterin auf dem Weg durch die Retrospektive „Unzensiert. Annegret Soltau“ im Städel Museum in Frankfurt am Main. Warum findet diese radikale, berührende, zuweilen möglicherweise auch schockierende Kunst jetzt erst angemessene Anerkennung?

Zur Einordnung: Erste Werke von Annegret Soltaus fünf Jahrzehnte umfassendem Œuvre entstanden in den frühen 1970er-Jahren, zum Ende des Jahrzehnts hatte die 1946 in Lüneburg geborene Künstlerin bereits zu einer gestalterischen Form gefunden, die das Medium der Fotografie neu dachte und den eigenen Körper in ihrer Body Art zum Ausgangspunkt für ihre Reflexionen über die menschliche, insbesondere weibliche, Existenz machte.

Und hier liegt natürlich auch ein Teil der Antwort. Ein weiblicher Körper als Objekt, ob angezogen oder nackt, war dem hiesigen Kunstkanon von jeher willkommen, solange dieser Körper von einem Mann ins Bild gesetzt wurde. Ein weiblicher Körper, selbstbestimmt und emanzipiert inszeniert von einer Frau, schonungslos dazu, führte hingegen allzuoft zu systematischem Ausschluss, in dessen Folge wichtige Positionen unter dem Radar der Aufmerksamkeit existierten – und das auch heute noch tun.

Die Erweiterung des Sagbaren und Denkbaren

Erlangt eine Künstlerin – oder ein Künstler – erst späte Würdigung, dann bedeutet das natürlich nicht, dass die betreffenden Werke bis dahin unentdeckt im Atelier gelegen hätten. Ausstellungen haben stattgefunden, Bücher wurden geschrieben, Werke angekauft – nur eben nicht in dem Maße, wie es angemessen wäre. Angemessen für den Beitrag der Person zur Befragung und Weiterentwicklung eines Mediums, zur Auseinandersetzung mit Fragen der menschlichen Existenz, zur Erweiterung des Sagbaren, Denkbaren.

Womit wir wieder bei Soltau wären, die mit ihrem künstlerischen Schaffen zu all diesen Punkten eine ganze Menge beigetragen hat. Das macht die rund 80 Werke umfassende Präsentation im Städel, Soltaus erste Retrospektive, nun unmissverständlich deutlich.

Die von Svenja Grosser kuratierte, gemeinsam mit der Künstlerin erarbeitete Werkschau leitet die Besuchenden durch deren Werdegang und zeigt dabei teilweise noch nie ausgestellte Arbeiten. So beispielsweise die frühen, kurz nach dem Studium entstandenen Zeichnungen. Bereits in diesen Frauenporträts zeigen sich einige der Themen, mit denen sie sich in den folgenden Jahrzehnten beschäftigen würde. Es geht um die Verbindungen zwischen Menschen, um den weiblichen Körper, mal versehrt, mal beschützt, eingewickelt in einen Kokon aus Fäden. Die auf Papier gezeichnete oder in eine Kupferplatte geritzte Linie deutet schon hier die spätere Auseinandersetzung mit dem Faden an.

Die Performance führte zur Fotografie

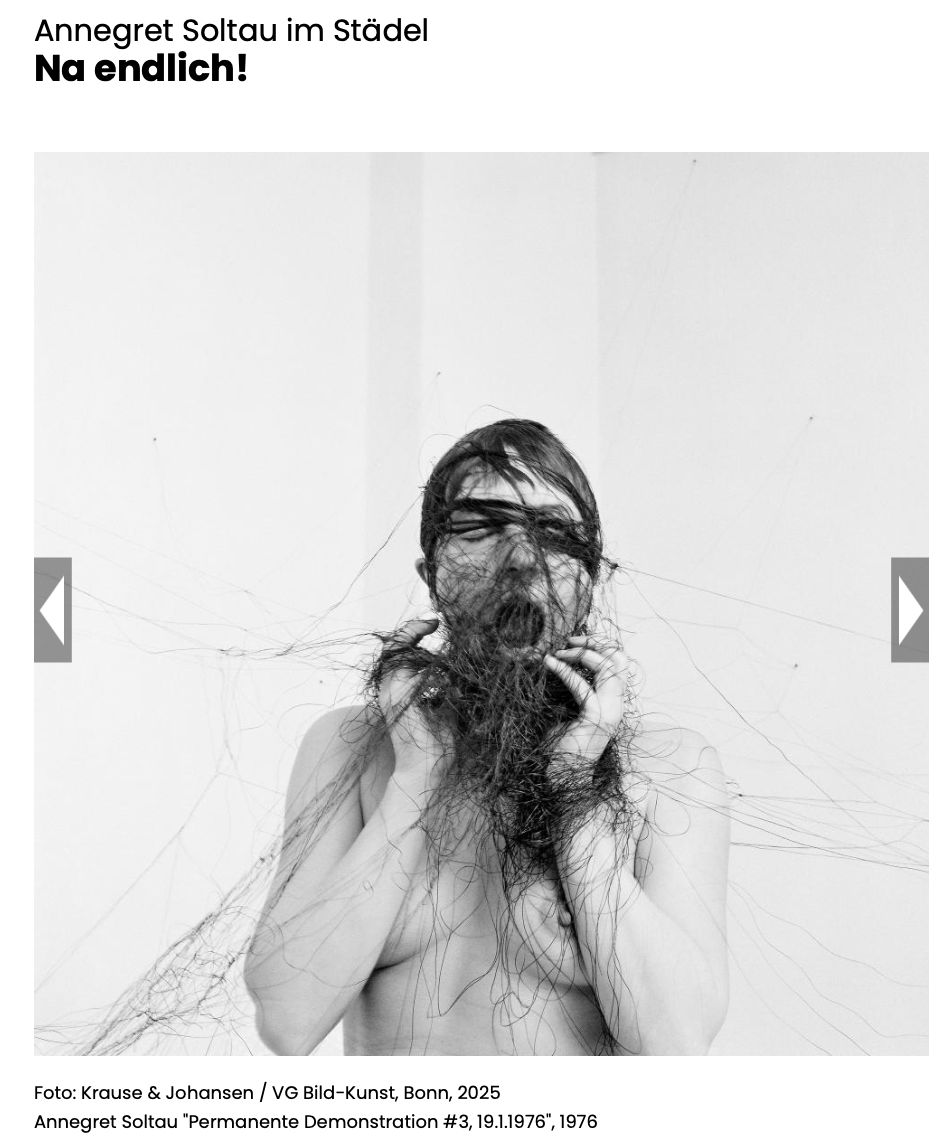

Dieser taucht auch in ihrer ersten Performance auf. In „Permanente Demonstration — Bewusstseinszustände durch Berührungen realisierter Linien im Raum, auf Körper und Haut“ (1976) umwickelte Soltau Besucherinnen und Besucher der Galerie Kunstwerkstatt in Darmstadt mit schwarzem Garn. Kleinste Bewegungen einer Person wirkten sich auf die anderen aus, waren in den umsponnenen Gesichtern und Händen zu spüren. Die Arbeit veranschaulicht eindringlich, wie sehr wir Menschen miteinander verbunden sind und wie unmittelbar unser Handeln und Verhalten andere beeinflusst.

Die Performance, beziehungsweise ihre Dokumentation, führte Soltau zur Fotografie. Ihr Einsatz des Fadens im Kontext dieses Mediums wird ihr Werk in der Folge zu einem wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Mediums machen.

Denn die Fotografie ist bei Soltau nicht das Ergebnis einer künstlerischen Auseinandersetzung, sondern Ausgangspunkt, Material. Dieses wird zerrissen und mithilfe des Fadens neu zusammengefügt. Negative werden bearbeitet, bis das daraus entstehende Bild nur noch eine schwarze Fläche darstellt. Ab Mitte der 1970er-Jahre entwickelt sie zunächst ihre Übernähungen und schließlich die Vernähungen: Während Soltau bei ersteren den Faden in die fotografische Aufnahmen, die zumeist die Künstlerin selbst zeigen, einarbeitet, zerreißt sie diese später und flickt sie neu zusammen. Es entstehen vielschichtige Werke, die die Grenzen des Mediums sprengen und den Körper, das Ich, als etwas Vielschichtiges und Versehrtes, sich immer wieder neu Aufbauendes, zeigen.

„Entsetzen und Empörung“

Bezeichnenderweise beginnt die Präsentation im Städel mit einem Einblick zum Thema Zensur, der Annegret Soltaus Werke immer wieder ausgesetzt waren. So kollidierten in den 1990er- und 2010er-Jahren beispielsweise Werke ihrer Serie „Generativ“ (1994-2005) mehrmals mit gesellschaftlichen Sehgewohnheiten und der fehlenden Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Sie wurden in Ausstellungen abgehängt oder aus ihnen entfernt und durften auf Ansage des Verlegers Siegfried Unseld nicht in dem von Farideh Akashe-Böhme herausgegebenen Buch „Von der Auffälligkeit des Leibes“ erscheinen.

„Generativ – Selbst mit Tochter, Mutter und Großmutter“ (1994), entstanden als Fotovernähung, zeigt die genannten Personen (wobei die bereits verstorbene Großmutter durch eine Nachbarin der Künstlerin vertreten wird), unbekleidet, eng an eng in einer Reihe. Einzelne Körperteile sind vertauscht, die jüngsten Brüste finden sich beispielsweise am Körper der Ältesten, obere und untere Gesichtspartien sind neu zusammengesetzt.

Die Darstellung, eine Beschäftigung mit der weiblichen Generationslinie ihrer Familie, rief „Entsetzen und Empörung“ („Frankfurter Rundschau“, 8. Juli 1994) hervor. Auch die Arbeiten „Schwanger-Sein I“ (1977/78) und „Schwanger-Sein II“ (1983), die sich mit der komplexen, herausfordernden emotionalen und psychischen Dimension des Mutterwerdens auseinandersetzen, stießen wiederholt auf ablehnende Reaktionen.

Die Werke und ihre Wucht

Dabei ging es Soltau niemals darum, zu provozieren: „Viele Künstlerinnen streben Provokation und Ablehnung an, doch das war nie mein Ziel“, sagt sie in einem Interview mit der Kuratorin. Aber ihre Beschäftigung mit den Tabuthemen Mutterschaft, Schwangerschaft sowie mit dem weiblichen Körper und seinem Alterungsprozess waren Anstoß genug. Zu radikal (ein vom Alter gezeichneter, nackter Frauenkörper!), zu ungefiltert (Schwangerschaft bitte nur als schöne Erfahrung eines angezogenen Frauenkörpers; und wo ist hier überhaupt der männliche Blick?) und zu experimentell. Die Thematisierung der Zensur innerhalb der Städel-Ausstellung verdeutlicht, mit welchem Widerstand Annegret Soltau immer wieder zu kämpfen hatte.

Aber sie unterstreicht auch die Wucht, die ihre Werke durchaus haben. Soltaus Bilder berühren, fassen an. Sie knüpfen an menschliche Erfahrungen an, die uns aller Individualität zum Trotz miteinander verbinden. So setzen beispielsweise Werke wie jene der Serie „Generativ“ etwas sehr Universelles ins Bild: Sie zeigen das Individuum als Collage mehrerer Menschen. Denn wir alle sind geprägt von anderen, tragen Anteile unserer Vorfahren oder Kinder in uns. Die Serie ist Teil einer langanhaltenden Auseinandersetzung mit Identität, die sie in den Arbeiten ihrer Serie „Vatersuche“ (2003) und „Personal Identity“ (2003-2012) fortsetzt.

Die 69 Arbeiten umfassende „Vatersuche“ beschäftigt sich mit der Frage, wie Identitätsbildung möglich ist, wenn die Geschichte eines Elternteils nicht zugänglich ist. Dokumentiert sind Soltaus Versuche, Informationen über ihren verschollenen, unbekannten Vater zu finden. Als Angehörige der unmittelbaren Nachkriegsgeneration setzt sie hier eine Erfahrung ins Bild, die zahlreiche Altersgenossinnen und -genossen mit ihr teilen dürften. Wie wird es sein, wenn eine Person, die mit dem gleichen Schicksal durchs Leben geht, auf diese Arbeit trifft? Vermutlich wird sie sich verstanden fühlen, unter Umständen weniger allein.

Das Gefühl, den eigenen Körper nicht mehr allein zu besitzen

Soltaus Werk bietet viele solcher Momente des potenziellen Wiedererkennens eigener Ängste und Gefühle. So beispielsweise auch in den Arbeiten, die sich mit den Transformationen des weiblichen Körpers während und nach der Schwangerschaft sowie mit den existentiellen Herausforderungen des Mutterseins beschäftigen.

Da ist zum Beispiel die Fotoradierung „Ich wartend“ (1978/79), in der sie sich mit dem Übergang von Schwangerschaft zu Mutterschaft auseinandersetzt. Durch Bearbeitung der Negative des immer gleichen Bildes lässt sie ihren Körper nach und nach verschwinden. Ein eindringliches Bild nicht nur für die Veränderung des Körpers während einer Schwangerschaft, sondern auch für das eigentümliche Gefühl, den eigenen Körper nicht mehr allein zu besitzen, sobald ein kleiner Mensch im Entstehen ist.

Wie Künstlerin sein, wenn die Mutterschaft so vieles abverlangt? Mit dieser Frage setzte Soltau sich immer wieder auseinander, so auch in „Mutter-Glück“ (1980): Zwischen den täglichen Verrichtungen aufgenommen in Passbildautomaten, zeigen die Fotografien die Künstlerin und ihre Kinder, in deren Gesichter weitere Bildfragmente des Nachwuchses und deren Mutter eingenäht sind. Gezeigt werden sie mit Arbeiten, für die Soltau Schriftzüge in die Negative ritzte: „Mutter Werden Leben Geben“, „Kinder Haben Opfer Bringen“.

Künstlerische Kompromisslosigkeit

Ihre Bilder, die das Verhältnis zwischen dem Mutter- und dem Künstlerinnensein verhandeln, sind im Kontext ihrer Zeit betrachtet revolutionär und haben heute – man muss „leider“ sagen – nichts an Aktualität eingebüßt. Lange vor thematischen Ausstellungen, Büchern, Podcasts und Fernsehserien sprechen Soltaus Werke aus, was die Gesellschaft lieber gar nicht hören will: dass auch Schmerz, Zweifel und Angst Teil dieser glorifizierten Erfahrung sein können.

Soltaus Kompromisslosigkeit bei der Auseinandersetzung mit den Themenkomplexen Mutterschaft, Identität und Körperpolitik sowie ihr experimenteller Umgang mit der Fotografie machen sie zu einer wichtigen Pionierin der feministisch inszenierten Fotografie und der Body Art. Und so hat man beim Gang durch die Retrospektive in Frankfurt einen ständigen Gedanken im Kopf: Na endlich!